※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。

こんにちは、Noahです。

会議の議事録作成に追われる働く皆さまへ!

「Notta」を使えば、会議や打ち合わせの音声を瞬時に文字起こしし、AIで手間のかかる議事録作成を劇的に効率化できることをご存じでしょうか?

この記事では、累計利用者1000万人/導入企業4000社越えのAI文字起こし・議事録サービス「Notta」を使った新時代の議事録作成方法を解説していきます。

これからは私たちの会話をAIが整理してデータにまとめてくれる時代です!

従来、人が行う文字起こしの課題だった①文字起こしの手間②キーワードの抜け③文字起こしだけで終わる(要約をせず見返したときにわかりにくい)、といったことがNottaが解決します。

また、一般的な文字起こしツールを使う場面で高いハードルになるコスト面や操作感においても使いやすいサービスであることが特徴です。

他にもNottaを使う利点としては次のようなものがあります。

・安価な料金設定

・シンプルで直感的な操作

・画面収録機能

・大手企業や官公庁、自治体でも導入可能な安心のセキュリティ環境

月額のサブスクリプション制になっており、月間プランと比較して40%OFFで利用できる年間プランもあります。

直感的な操作感で、初めての方でも安心して利用できるNottaの魅力を、実際の使い方とともに徹底解説します。

Nottaで議事録作成するステップ

まずは、サービスの利用に必要なNottaの登録ステップを解説していきます。

Nottaには無料プランと有料プランがありますので、希望のプランと異なるプランで登録してしまうことが無いようにしっかり説明していきますね!

無料プランの登録が少し複雑なので無料プランの登録からはじめていきます。

もちろん最初から有料プランから登録していただくのもアリです!途中で有料プランへの導線も用意されています。

まずは「Nottaを始める」をクリックして登録画面に進みます。

会員登録からログインまで

クリックするとログイン及び新規登録画面に移動します。

今回は始めてなので「新規登録」をクリックします。

登録方法はいくつかありますが、Google、Microsoft、Appleでのログインがスピーディでオススメです。

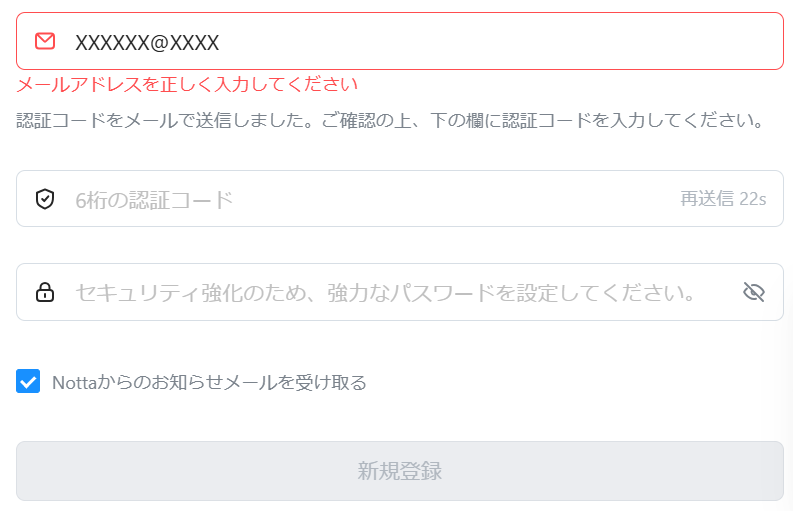

お持ちのアカウントで登録が難しい場合は、ページを下にスクロールすることでメールアドレスのみの入力で登録も可能です。

メールアドレスを入力すると、入力アドレス宛に認証コードが届きます。記載された認証コードの入力、及びパスワードの設定後に新規登録ボタンをクリックします。

ログインすると最初にアンケートの画面になりますが、この入力内容でプラン内容が決まるわけではありません。入力するかスキップで次の画面に移ります。

準備完了!の前に。。。

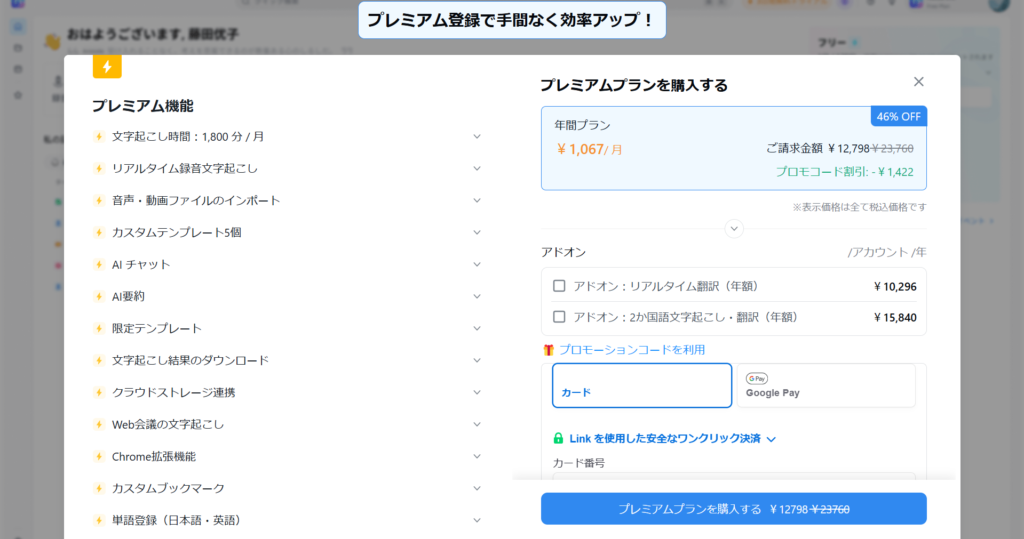

最初の画面ではプレミアムプランの購入画面が出てきました。

まず無料プランで機能を試したい方は、右上の「×」をクリックするか、外側のグレー部分をクリックしてスキップすることでアカウントのホーム画面に移動できます。

もし有料プランであるプレミアムプランで使うことを検討されているのであれば、この画面からカード情報を入力することで登録することができます。

※表示されているのは年間プランで先払いになります。

アカウントホーム画面

すべてのプランを比較した上で、自分に適したプランを検討したい場合は次の操作で各プランの比較画面を表示できます。

①ホーム画面右上のキャラクター部分をクリック

②「今すぐアップグレード」をクリック

③プレミアムプランの登録画面が表示されますが、こちらは左上の「×」で消す

④一番上に「最適なプランをさがす」が表示された画面に移ったら下にスクロールして早見表を表示できます。

※画面上部の青いボタンを押すと「月間プラン」と「年間プラン」の表示を切替できます。

※2025年3月現在、学生/教員割引も用意されているようです。

以上で会員登録操作は完了です!お疲れ様でした。

続いて、文字起こしから議事録作成までのステップを解説していきます。

文字起こし~議事録作成まで

登録が完了したら早速文字起こしを始めていきましょう。

文字起こしを始める

Nottaではホーム画面から4つのパターン(以下赤枠)の中から文字起こしを開始できます。

そしてNottaで文字起こしできる音声データは次の4つです。

①パソコンのマイクで直接文字起こし

音声の録音時に文字起こし

②音声データ/リンクをアップロード

ファイル形式の音声/動画データや、Youtube/Dropbox/GoogleDriveなどのリンクから文字起こし

③Web会議でリアルタイム文字起こし

Web会議(Zoom、Microsoft Teams、Google Meet等)で招待URLを使って会議中の会話を文字起こし

④パソコン画面/カメラを収録しながらマイク音声を文字起こし※ベータ版

画面収録しながらマイク音声を文字起こし

③と④がわかりにくいかもしれませんが、③は文字起こし担当(NottaBot)がWeb会議に追加されて文字起こしする、④は「①+画面収録」で文字起こしするイメージです。

ホーム画面から一目で4パターン見つけられ宇

文字起こしの確認

録音音声もしくは収録された動画はノートと呼ばれる場所(以下赤枠)にまとめられます。

議事録の作成

作成とは言っても、文字起こしされたテキストはAIがまとめてくれますので複雑な操作は不要です。

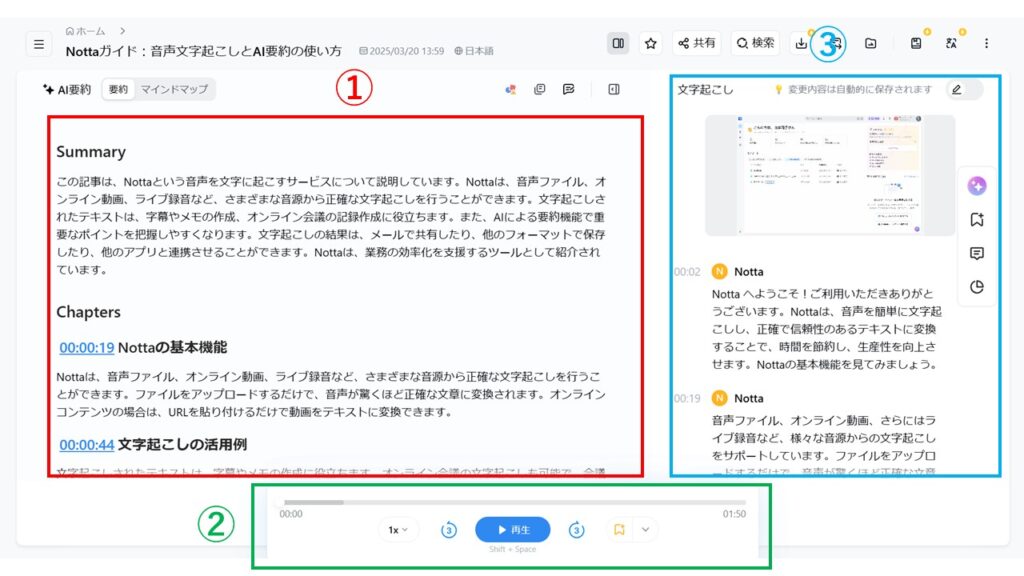

実際の画面は、①AI要約(マインドマップに切り替えることも可)②収録音声/経過時間③経過時間ごとの文字起こしと収録された動画、を並べて確認できるようになっています。

文字起こしツールでありがちな「誤字脱字」。これを修正する「単語登録機能」をこの画面で設定できます。

1,③で気になる誤字脱字を選択

2,表示される「単語登録する」をクリック

3,対応する「読み/表記/カテゴリ」を入力して登録

特に専門用語などは上手く文字起こしされないことがネックになりますが、単語登録によって登録した単語が認識されやすくなります。

また単語登録時、同じように誤って登録された単語を一括で修正してくれることも嬉しいポイント!

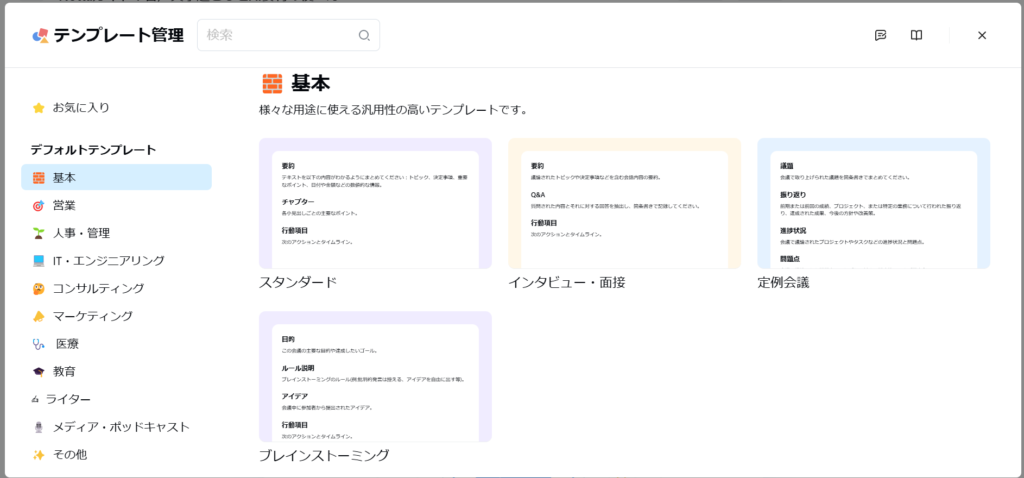

また、AI要約のフォーマットには多彩なテンプレートが用意されており、目的に合わせてカスタマイズすることもできます。

このように、NottaのAI機能を活用することで、迅速かつ適切な議事録作成が可能となり、業務効率の大幅な向上が期待できます。

こんな人にオススメ!Nottaに合ッタユーザーの特徴3選

ご存じの通り、文字起こしツールは非常に多く存在しています。

ですので、逆にNottaはどのような方に合っているのか?という目線で特徴をまとめていきます。

1,講師など教育の立場にある方/受ける立場にある学生など

まず、言わずもがな話を聞くというシチュエーションでNottaの文字起こしが役立ちます。

講師側では講義記録として、学生側ではノートとして文字起こしや収録機能が使いやすい機能の1つです。

特に最近はオンラインでの講義も増えてきており、画面収録と同時に文字起こし&要約が講義完了とほぼ同時にできてしまうため、もはや学生はメモを取る必要はありません。

文字起こしの内容は簡単に共有もできるため、講師によるレジュメ作成や配布の手間も省けます。

スライドよりも、話している内容の方が重要だったりしますし、、、

プランの割引が用意されていることも学生にとってはありがたいポイントではないでしょうか。

2,国際会議や多言語業務に従事する方

Nottaには多言語翻訳機能があり、国際会議や多言語のセミナーでは多言語に対応したNottaを使うことがオススメです。

翻訳を目的としたツールも多く存在していますが、リアルタイムで同時に翻訳が可能なNottaはこのような業務に従事する方のサポートに適したツールといえるでしょう。

ただ、リアルタイム翻訳、2か国語文字起こし/翻訳はアドオンという追加料金プランを設定する必要がある点は注意が必要です。

3,youtuberなど動画クリエイターの方

動画クリエイターの方にもオススメしています。

理由として、Nottaにはyoutubeリンクをアップロードすることで動画の文字起こしが可能なためです。

自身で作成した動画の分析や競合分析、バズる動画を分析する上で動画で使われているセリフの文字起こしも重要なデータの1つであるためです。

動画コンテンツの市場は年々拡大しつづけており、今後も見逃せない市場であることは間違いありません。

クリエイターの方以外でも、動画の音声を文字起こししたテキストから得られる情報は多いと思います。youtube以外でもGoogleDriveやDropboxの動画を共有することも可能であり、文字起こしツールの活用においては、映像コンテンツ全般で重要であると言えるのではないでしょうか。

まとめ

今回は文字起こしツールNottaを使った議事録作成の流れ、音声の入力方法、オススメのユーザーの特徴などざっくり説明させていただきました。

~【Notta】

![]() 入力形式~

入力形式~

①パソコンのマイクで直接文字起こし

②音声データ/リンクをアップロード

③Web会議でリアルタイム文字起こし

④パソコン画面/カメラを収録しながらマイク音声を文字起こし※ベータ版

~【Notta】

![]() オススメユーザーの特徴~

オススメユーザーの特徴~

①講師/学生

②国際会議や多言語業務に従事する方

③youtuberなど動画クリエイターの方

もちろんここに記載されていない会社員やフリーランサーの方からも魅力的に見えるツールかと思いますのでぜひ無料版で試していただくことも良いかと思います。

正直無料版は業務では使えないレベルなので本当にお試しといった感じになるかと思います!

ぜひAIを取り入れた、日頃の業務効率化に参考にしていただければと思います。

Comment